東京商工リサーチによると、2024年に「休廃業・解散」した企業は、6万2,695件で6万件を突破したとともに、過去最多であった2023年(4万9,788件)を大幅に更新しました。

増加は3年連続で、「倒産」と合算した市場からの退場企業は約7万2,700件が見込まれています。

休廃業・解散の直前期の決算は、2024年は損益(最終利益)が黒字の企業率は51.5%、赤字率は48.5%で、黒字率が最低、赤字率が最悪だった2023年からそれぞれ0.9ポイント悪化し、ほぼ半数が赤字という状況です。

物価や人件費の高騰等、厳しさを増す経営環境の中で安定して利益を確保し、生き残っていくためには明確かつ一貫した「経営戦略」が不可欠です。

「経営戦略」の中でも特に、経営資源が限られる中小企業にとっては、「どのように戦うか」を定める「事業戦略(競争戦略)」の明確化が、持続的な成長と生き残りの鍵となります。

本稿では、「経営戦略」の基本構造を整理しながら、中小企業が採るべき事業戦略の在り方について紹介します。

経営戦略の概要と体系

「経営戦略」論は1900年代初頭から展開され、さまざまな識者によってさまざまな定義づけがなされています。今日における「経営戦略」を端的に定義づけると、「企業が目標や方向性を設定し、それらを達成するための資源配分や行動計画を決定すること」です。

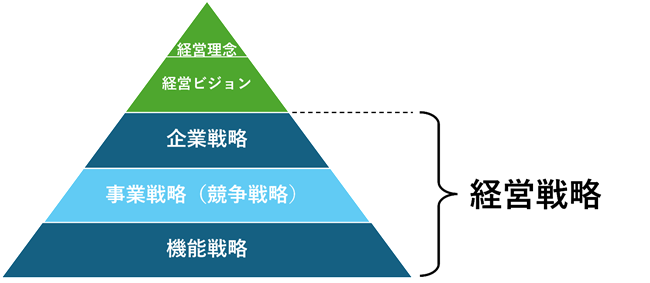

「経営戦略」は媒体によって異なりますが、「経営理念」「経営ビジョン」を受けて策定され、「企業戦略」「事業戦略(競争戦略)」「機能戦略」で構築されています。

・経営理念

企業の行動指針、企業の理念的な目的、規範、理想や価値観等の社風・組織文化の礎であったり、ステークホルダーとのコミュニケーションの根幹を成すもの。

・経営ビジョン

経営理念の定義づけに基づいてステークホルダー(利害関係者)に示す中長期的な企業の未来像。

・企業戦略

経営ビジョンを実現するために、企業全体の活動領域や経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の配分を決定する戦略(=どの事業分野で戦うか)。

・事業戦略(競争戦略)

特定の事業分野において、自社の立ち位置や保有する経営資源を踏まえて、競争企業に対し競争優位性を確立していくための基本的な構想(=どのように戦うか)。

・機能戦略

生産、営業、財務、人事、情報システム等の企業内の各部門(機能)の生産性を高めることに焦点をあてた戦略。

経営戦略の策定は、SWOT分析(※)を始めとした企業が置かれている環境把握・分析を行った上で実施します。

※SWOT分析とは…

S(Strengths/自社の強み)

W(Weaknesses/自社の弱み)

O(Opportunities/外部環境における機会)

T(Threats/外部環境における脅威)を整理して自社を客観的に

把握するプロセス

これらについて、すでに事業を行っている経営者の方々の中には、体系的な学びに拠らずとも日々経営を実践していく中で、経験則・肌感覚でこれらを理解されている方が多い印象です(筆者の個人的な感想です)。

上記のピラミッド図で言えば、それぞれが一つ上の階層での決定によって方向付けられるため、上から順を追って検討することが基本となります。

しかしながら、経営理念や経営ビジョンは多分に抽象的な概念であり、戦略の実行段階との距離があることから、次項で実践性が高く成果に直結しやすい「事業戦略(競争戦略)」、その中でも「競争地位別戦略」に焦点を当てて取り上げていきます。

コトラーの「競争地位別戦略」

「競争地位別戦略」と4つの地位

「事業戦略(競争戦略)」論も「経営戦略」論と同様にさまざまな識者がさまざまな理論を展開してきました。

アメリカの経営学者であるフィリップ・コトラーは「参入した事業分野における競争上の立ち位置によって、企業が取るべき経営戦略は異なる」という「競争地位戦略」を提唱しました。

コトラーは、企業を企業が保有する経営資源の質・量に応じた以下の4つのタイプに分類しています。

①リーダー

…相対的な経営資源が量・質ともに豊富で事業分野において最大の市場シェアを持つ企業。

②チャレンジャー

…シェアや経営資源はリーダーには及ばないが、リーダーに次ぐ地位を持ちリーダーの座を狙う企業。

③ニッチャー

…量は乏しいが、質の高い経営資源を基に他の企業が扱わない領域で勝負する企業。

④フォロワー

…量的・質的な経営資源がともに豊富ではない企業。

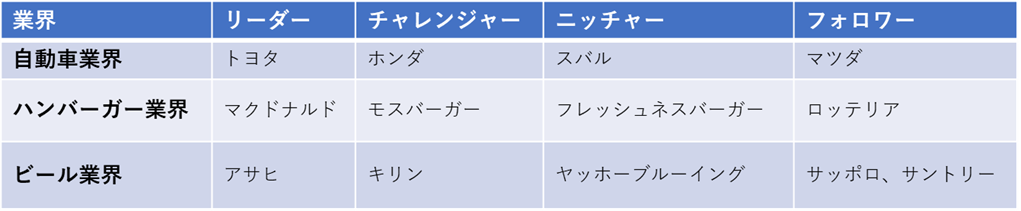

身近な業界の企業を例に、各企業を市場シェアの観点から競争地位別戦略に当てはめてみると、以下のようなイメージです。

あくまでもリーダー企業に対する相対的な位置付けのイメージです。特に、フォロワーとした企業は実態としてはチャレンジャーに限りなく近い立ち位置かと思います。

各企業は各々の立ち位置を理解し受け入れ、立ち位置ごとに最適な戦略を採用していきます。

競争地位別の戦略

①リーダー

リーダーは市場における最大のシェアを維持し最大の利潤を得ることこそが目標です。そのため、市場そのものを成長・拡大させる周辺需要拡大策や、幅広い製品需要に応えるフルカバレッジ戦略を基本とします。

また一方で、価格競争には応じない非価格対応をとります。シェアが最大であるため、その市場分野の価格相場が下落することの影響を一番受けてしまうためです。

②チャレンジャー

チャレンジャーは「フル」には至らないセミフルカバレッジ戦略で市場の大部分の顧客をターゲットにするとともに、リーダーとの差別化を主眼においた製品・サービスの提供を以ってリーダーのシェアを奪うことを目指します。

③ニッチャー

リーダーやチャレンジャーが手を付けていない市場の特定の隙間(ニッチ)に特化し、限られた資源で最大の効果を狙う戦略を採ります。特定分野におけるリーダーの立ち位置になるのでミニリーダー政策とも呼びます。

④フォロワー

フォロワーはリーダーやチャレンジャーの政策を模倣することで、大きな投資やリスクを避けながら安定的に利潤を得ようとする戦略を採ります。模倣に加え、リーダーが積極的には行わない低価格戦略を活用することで、需要の獲得を図ることも一つの方法です。

市場シェアや保有する経営資源に鑑みると、中小企業はニッチャーかフォロワーに該当することがほとんどかと思いますので、両者いずれかに自社を当てはめてそのセオリー通りの戦略を採ることになります。

中小企業が採るべき「競争地位別戦略」は?

中小企業が採るべき(目指すべき)「競争地位別戦略」はニッチャー・フォロワーのいずれか?

それはズバリ、ニッチャーです。

中小企業は、大企業のように潤沢な資金力や知名度、販売チャネルを持たないため、市場全体を相手にするような規模の大きな戦いでは不利になります。しかし、ニッチャー戦略では、自社の強みを発揮できる限られた領域に集中することで、競合企業と真正面からぶつからずに独自のポジションを築くことが可能です。

例えば、特定の地域・顧客層・用途・趣味嗜好等、細分化されたニーズに対して、専門性の高い商品やサービスを提供することで、顧客からの強い支持を得ることができます。

ニッチャーなだけにニッチな事例を挙げるならば、株式会社久保田運動具店(通称 久保田スラッガー)は資本金1,000万円の中小企業ながら、ミズノやゼット、アシックス等の大企業ひしめく野球用品市場の中で独自の地位を確立しています。

「ひとりひとりの思いに、ひとつひとつの想いで」の理念を掲げ、選手一人ひとりの要望やこだわりを丁寧に汲み取り、その選手に合った製品の提供をしています。

筆者も明治神宮球場近くにある直営店でグローブを購入したことがありますが、私のプレースタイルを考慮したグローブ選びのアドバイスやカスタマイズの提案をいただきました。

久保田スラッガーの製品は、アマチュア選手のみならず、プロ野球界においても、元メジャーリーガーの松井稼頭央選手や阪神タイガース・千葉ロッテマリーンズに所属していた鳥谷敬選手等、往年の名プレイヤーをはじめ、多くの現役選手にも愛用され、確かな信頼と実績を築いています。

一方で、フォロワー戦略は、リーダーやチャレンジャーの成功事例を模倣することで、リスクを抑えつつ安定した利益を狙える合理的な選択肢ではありますが、差別化が難しいという弱点があります。特に、リーダーが非価格対応を崩したり、チャレンジャーが低価格戦略にシフトした場合、価格競争に巻き込まれやすくなります。

大手が参入しやすい一般的な市場をターゲットにした場合、資本力やスケールメリットで劣る中小企業は、価格や販路の競争に埋もれてしまうリスクが高まります。

その点、ニッチャー戦略は、中小企業の持つ柔軟性や専門性を活かしやすく、顧客との距離も近いため、高い顧客満足とロイヤルティを実現しやすいという強みがあります。価格以外の価値(※)で勝負ができ、独自性を武器にミニリーダーとしての地位を確立することができるのです。

よって、中小企業が競争の中で長期的に生き残り、安定した成長を目指すためには、模倣と価格競争に依存しがちなフォロワー戦略ではなく、独自性と専門性に基づいたニッチャー戦略を採るべきだといえます。

※中小企業が提供できる「価格以外の価値」例

⒈専門性・技術力

例:ニッチな業界や製品に関する豊富な知識、熟練の職人技等

2.柔軟な対応力・カスタマイズ性

例:顧客の要望に応じたオーダーメイド、仕様変更への迅速対応といった大企業には難しい“融通が利く”対応等

3.高品質・安心感

例:手作業による丁寧な仕上がり、原材料や仕入れ先のこだわり等

4.地域密着

例:地域の特色に適合したサービス、地域の他企業との協業等

5.スピード・対応の迅速さ

例:修理・納品のスピード対応、相談後すぐの見積もり対応等

6.独自性・ブランドの個性

例:独自のデザイン、ストーリー性のある商品開発、個性ある社長の存在等

まとめ

中小企業を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しており、黒字であっても廃業せざるを得ない企業が増えているのが現実です。そんな中で生き残っていくためには、自社の立ち位置を正しく理解し、資源を集中すべきポイントを見極めた「戦い方」が必要です。

特に中小企業にとって大切なのは、大手企業と同じ土俵で勝負をせず、自社の強みが活きる“ニッチ”な領域に特化すること。いわゆる「ニッチャー戦略」です。専門性や対応力、地域密着といった“価格以外の価値”を磨くことで、競合に埋もれず、選ばれる企業になることができます。

その一方で、こうした戦略を実行していくためには、感覚や経験だけに頼らない、数字に裏付けられた判断力と、現実的で地に足のついた経営の視点が必要です。売上や利益だけではなく、原価や固定費、資金繰り、さらには税務リスクまで、経営にまつわるあらゆる「数字」が戦略のヒントになります。

弊所では、税務顧問契約や記帳代行業務を通じて、貴社の税務・会計体制の整備をサポートし、経営判断を下すための「数字の見える化」をお手伝いします。

また、弊所グループのサービス『名参謀Tel&Mailプラン』では経営戦略・計画策定のご相談もお承りいたします。「見える化」した数字を元にアドバイスをいたします。

これから事業を始められる方には、会社設立の手続きからその後の経営支援まで、ワンストップでご支援可能です。中小企業として生き残るための第一歩を、ぜひ私たちと共に踏み出しませんか?

まずはお気軽にご相談ください!

【設立のお問い合わせ】